到新公司後的第一個任務之一就是幫客戶安裝VPE在Supermicro上,PVE在安裝VM上去,這兩件事都是我完全沒有用過的東西,前公司雖然用過Supermicro的伺服器,但是我對它完全不熟,PVE則是Esxi的免費替代品,據知Esxi要收費之後,PVE就成了很多人的首要選擇,它們功能大致上都一樣,學習上並不算難,而且免費的東西人人愛啊!幹嘛不學起來?

一.下載Java並啟用Remote Console

基本的前置環境就是要用Java來作為console安裝PVE,所以這邊又要再複習一遍以前用過的技術。

|

| 在Supermicro的IPMI介面,選「Remote Cotrol」>「Remote Console」>「Launch Console」,下載jnlp檔並執行 |

|

| 按下「繼續」 |

|

| 勾選「不再對來自以上發行者的此應用程式顯示此訊息」,然後按「執行」 |

|

| 順便先掛載PVE的iso,之後安裝的時候就直接讀取並安裝 |

二.Supermicro做RAID

要在伺服器上面先安裝PVE之前,通常會建議做磁碟陣列,避免server出問題的時候沒有容錯機制,這邊選的環境是2顆SSD與2顆HDD,分別做RAID1,SSD的部分作為VM的主程式;HDD作為PVE的OS安裝硬碟+備份用空間。

|

| 開機後按F11,進入到RAID BIOS |

|

| 選擇第一個磁碟區,例如畫面上的兩個SSD,準備洗掉它們並做RAID |

|

| 選擇「Create Virtual Drive」>「Clear Configuration」,將硬碟格式化 |

|

| 將要做格式化的SSD打勾,RAID Level選RAID1,Name就自定義 |

|

| RAID1格式化後會失去另一半空間,不過這也是硬碟做容錯時該付出的代價 |

這裡遇到一個突發情況,首次安裝的時候可能是因為後加入的硬碟被系統視為Foreign狀態,不能夠融入到目前的RAID裡面,所以就得要把這個Foreign的訊息給清除掉

|

| 清除Foreign訊息的作法,選擇有問題的硬碟>「Foreign View」>「Foreign Config」>「Clear」 |

|

| 清除之前會問是否確定要清理,因為一但洗掉上面的資料就都會消失了 |

|

| 所有磁碟區都做好RAID1之後,就退出RAID BIOS,如果有正常掛載PVE的iso的話,系統會重開機並自動進到boot device,如果沒有自動切入,就按下F12 |

三.安裝PVE

|

| 選第一個選項,用UI介面安裝PVE |

|

| 協議的說明就直接按「I agree」 |

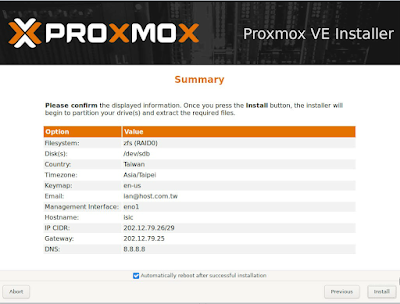

這是一部很重要的步驟,選擇要用來安裝PVE的磁區,如前面所說,HDD所屬的/dev/sdb是我要的,所以我就選HardDsik0,HarkDisk沒有要安裝就要選「--do not use--」,不然兩個磁區都會被安裝OS,然後FileSystem要選擇zfs(RAID0)

|

| 確保這邊都要選對,不然就要一直重安裝找問題 |

|

| 選擇國家、時區和主要語言 |

|

| 定義管理員帳號密碼,以及出現錯誤時要接收通知的信箱 |

|

| 定義ip和基本的網路設定 |

|

| 確認所有設定資訊是否正確,然後就按下「install」開始安裝 |

選「Advanced Options」,自定義要安裝OS的空間,如果不做設定的話,整顆磁碟都會被拿來OS,這樣以後要分隔其它磁區作他用就很麻煩  |

| 接下來就等待安裝跑完 |

四.PVE的細部設定

安裝完PVE以後,細部的一些設定也不可少,基本要做DNS、網路、防火牆和內部磁區的劃分。

|

| 「pve」>「DNS」 >「編輯」,設定DNS。 |

|

| 「pve」>「網路」 >「建立」。 |

|

| 內部網路可以用bridge的方式做設定,例如其中一個interface已經接好,要當作內網使用,那就得要手動建立一個虛擬的bridge,這樣VM才能透過橋接的方式進入到內網。 |

|

| 網卡設定完以後以後,別忘記要套用設定,不然是不會生效的。 |

|

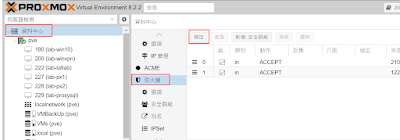

| 「pve」>「防火牆」 >「增加」,做好防火牆,限制登入來源也是滿重要的,最好在這邊設定哪一些ip才可登入到PVE。 |

|

| 「資料中心」>「防火牆」 >「增加」,上層的防火牆也要設定,內容一模一樣。 |

|

| 可以用CLI,輸入指令pve-firewall status看看防火牆的狀態 |

五.PVE安裝虛擬機和備份

前面在安裝PVE之前有做好了一些硬碟磁區的規劃,HDD的部分被我用來當作PVE的OS磁碟區,以及之後VM備份的空間,PVE用的是Debian Linux,所以在磁區分割的時候,也需要用到一些Linux基礎。

|

| 用fdisk的方式分割所需的空間出來 |

|

| 實體硬碟分割好以後,進入「pve」>「磁碟」>「ZFS」>「建立ZFS」,為剛剛切割好的空間做文件格式化,格式當然就是zfs。 |

|

| 再來到「資料中心」>「儲存」>「Directory」,建立一個可作為備份功能的資料夾,並將其掛載到新建立好的zfs空間上,這樣就有可備份的空間了! |

|

| 自定義ID、Directory必須要跟前面zfs空間所命名的資料夾相同,內容也要選擇能備份檔案的「VZDump」,不然會無法儲存備份的快照 |

|

| 若想確認掛載的資料夾名稱,也可用df -h指令找到 |

|

| 開始做備份的排程,選「資料中心」>「備份」>「增加」,設定排程內容 |

|

| 把想要備份的VM做設定,並設定備份時間和通知。 |

|

| 最後到備份作業的「保留」,去設定想要保留快照的時間。 |

最後面就是VM的安裝而已,因操作內容都和Esxi或Virtualbox很類似,也就不太多著墨了。

沒有留言:

張貼留言